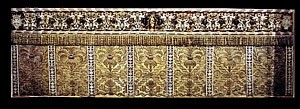

Paliotto Carandolet

|

Cm. 101 x 317; fascia superiore

cm. 28 x 317

Sei aquile - Argento dorato e

sbalzato granulato e filigranato, paste vitree, smalti

semitrasparenti - Cm. 7 x 4,4 x 0,5 - Sec. XIII, metà ca E’ uno degli esemplari più pregiati siti nella camera del tesoro del Duomo Palermitano. Anche gli occhi di un visitatore inesperto hanno subito la sensazione che il paliotto sia diviso in due sezioni, una inferiore e una superiore. Quella inferiore, a sua volta,viene scandita da otto fasce verticali a volute ricamate in perline su tessuto color amaranto, che fungono quasi da colonne divisorie. L’intera zona è ricamata in oro con preziose composizioni floreali. Ne deriva una scansione molto equilibrata, evidenziata da una perfetta bicromia; tutte le fasce verticali, sono infatti, di un intenso color amaranto, mentre i ricami giacciono in uno splendente sfondo dorato. Il passaggio verso la zona superiore avviene attraverso una lunga fascia orizzontale in velluto rosso con una frangia in oro.

Costituiti da perline e

tessuto ricamato, segnano le due estremità Da qui si avvia un movimento sinuoso e incessante spinto dall’avvicendarsi di unicorni o leoni e protomi virili riccamente tempestati di perline con le braccia tese ed allargate, cui si accompagnano sempre preziosissimi smalti. Negli spazi più ampi tra figura e voluta si alternano simmetricamente medaglioni in smalto traslucido con figure, aquile in lamina d’argento dorato con smalti e castoni, e piccole corolle di fiori, realizzate da variopinte pietre incastonate.

Al centro, quasi a dominare l’intera opera, troviamo una madonna su lamina d’oro, circondata da piccoli angeli in argento dorato e sormontata dall’Eterno, di squisita fattura manieristica. Il regio visitatore De Ciocchis nel 1741 (cfr. J. A. De Ciocchis, Visitatio Regiae Cappellae…, 1836, I, pg. 82) inserisce questo paliotto fra i paramenti mandati dall’arcivescovo Carandolet nel 1527 alla Cattedrale di Palermo. Errore che l’evidente manifattura locale avrebbe dovuto subito smascherare. Sarà proprio questa fonte settecentesca a sviare tantissimi studiosi, che nel corso dei secoli, lo continueranno a contraddistinguere come "il paliotto di Carandolet", fornendo quell’errata denominazione che ancora lo accompagna. Anche il Di Bartolo (cfr. S. Di Bartolo, Monografia sulla Cattedrale…, 1903, pg. XXXIV), nella sua Monografia lo cataloga come "Pallio pregevolissimo adorno di perle, nel centro del quale vi è una madonnina a basso rilievo in oro - dono dell’Arcivescovo Carandolet". In realtà il regio visitatore Filippo Jordio identifica con precisione, già nel 1604, i parati pertinenti all’arcivescovo Carandolet; si tratta di una pianeta, i cui ricami già al tempo dello Jordio vennero montati su un nuovo parato, e due paliotti, di cui uno in damasco azzurro con insegne del Carandolet, e l’altro ricamato con episodi della vita della Vergine, che risulta già smontato, visto che i suoi ricami vennero riportati su un altro parato. Con il termine "paliotto" noi indichiamo quello che fino al XVII secolo, era solo uno degli elementi che decorava la tavola liturgica; vi era, infatti, oltre ad esso, che corrisponde all’attuale paliotto, il "frontale", una larga fascia spesso frangiata che veniva legata alla balza anteriore della tovaglia posta sopra l’altare. Nelle chiese di regio patrocinio, tale frontale presentava le insegne reali, come quello nella Cappella Palatina di Palermo, che nel 1309 viene così descritto: "puntale unum pro altare super tobalea cum friso Domini nostri regis" (cfr. L. Garofalo, Tabularium Regiae ac…, 1835, doc. LXIII, p. 102). Quindi, osservando bene, l’opera qui esaminata ci si renderà subito conto di come sia costituita da due parti autonome, che in un periodo successivo vennero unite. Infatti nel 1606, la sua parte inferiore viene menzionata autonomamente : "Item pallium ex brocate riczo, cum otto columnis ex serico bilioso carmesino adornatum perlis, cum insignis fabrice ecclesiae foderatum tela incarnata, (Archivio di stato di Palermo, Conservatoria di Registro, vol. 1330, f. 7V); e la stessa cosa accade per la parte superiore descritta come un frontale autonomo: "Item frontale incarnatum reccamatum perlis cum cordonis ex auro filato decoratum cum quadragina et quinque rosetis ex argento et quatuor medaglis etiam ex argento, et quinque rosetis argenteis, cum septis perlis in unaquaque earum rosectarum, et aliis diversorum colorum circumcirca, cum quinque etiam aquilis smaltatis, quarum tres habebant petram in pectore coloris cerulei, sive torchini, aliae vero duae erant absque petris, et etiam habebat virginis imaginem ex puro auro cum imagine Dei Patris superius et sex angeli ex argento deauratis compositum à tergo tela rubea cum frinceis ex auro filato, et seta cum insigniis pariter maioris ecclesiae seu fabricae"(Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria di Registro, vol. 1330, f. 9r). Anche il visitatore Pozzo intorno al 1580 parla dello stesso frontale non menzionando, però, né le aquile in lamina d’argento, né i medaglioni con figure umane (Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria di registro, vol. 1328, f. 750). Da queste fonti si ottengono, quindi, due importanti notizie; la prima è che il frontale venne eseguito prima del 1580, e la seconda che le aquile e i medaglioni vennero aggiunti successivamente, probabilmente alla fine del XVI secolo, in seguito al deterioramento di alcuni arredi che per questo motivo vennero smontati. L’operazione di applicazione del frontone al paliotto, avvenne intorno al 1680, quando l’arcivescoco Palafox (riferito dal Mongitore, ms. sec. XVIII, presso la BCP, Qq E4, f. 625) ne affidò il restauro alle monache del monastero di S. Vito, che unirono i due pezzi. Particolare interesse richiede il fregio, per gli elementi decorativi che reca, soprattutto le placchette e i medaglioni in smalto traslucido, e le aquile di argento e smalto. Numerose sono le ipotesi sulla loro datazione e provenienza. Tra loro molto diverse sono le soluzioni proposte per le placchette in smalto traslucido. Il Lipinsky (cfr. A. Lipinsky, Le aquile gemmigere…., 1961, pp. 325-349) addirittura ritiene che vennero prelevate dai sarcofagi reali e in particolare da quello di Costanza d’Aragona, durante la prima ricognizione nel 1491, e li accosta agli smalti applicati alla dalmatica di Vienna, collocandole nel XII secolo. Quando i sarcofagi vennero riaperti nel 1781, gli studiosi notarono una vera e propria spoliazione; sembrerebbe, quindi, alquanto improbabile che qualche arcivescovo abbia potuto riutilizzare questi monili pubblicamente. ll Biagi (cfr. L. Biagi, I Tesori della Cappella…, 1928, p. 654 e figg. alle pp. 560 e 563) sostiene, invece, che gli smalti provengano da un reliquiario del XIV secolo. Lo Steingraber (cfr. E. Steingraber, Alter Schmuck. Die..., 1956, pp. 40-42 e fig. 43) le individuò come émail de plique; nel 1974 l’Accascina (cfr. M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 113) li considera esemplari della particolare tecnica dello smalto traslucido, designandoli come smalti "claros ad modem messanensium", per distinguerli dai medaglioni in smalto traslucido dello stesso paliotto, la cui produzione ascrive alla Sicilia occidentale. L’Enlart (cfr. Enlart, L’emaillerie cloisonnée …, Im. 29, 1927-28, pp. 1-97), constatando la copiosa presenza di opere similari in Francia, ipotizza un’origine francese di questo cloisonnés con smalti traslucidi, visti i rapporti della corte angioina con la Sicilia alla fine del XIII secolo. Il Deèr (cfr. J. Deér, Die byzantinisierenden Zellenschmelze... in Tortulae. Studien zu…, 1966, pp. 49-64) pensa che tutte le placchette provengano da un solo laboratorio, quello veneziano. Placchette analoghe, invece, si trovano nella mitra di Linkoping a testimonianza dell’origine mediterranea del gruppo di questi smalti. In realtà si tratta di produzione siciliana, da collocare in età tardo sveva, quando si va verso esiti più gotici e occidentali (cfr. C. Guastella, Tre serie di…, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 123-133). La presenza quasi seriale degli stessi elementi in tutte le placchette del paliotto, prova che sono state prodotte da un unico grande laboratorio; anche se non bisogna trascurare i notevoli segni di distinzione che sussistono fra di esse. Probabilmente, tale tecnica di produzione solo successivamente fu trasmessa alla corte angioina e aragonese , attraverso degli angioini di Napoli. Le placchette venivano prodotte su supporti di argento, fornite di piccole pareti di contenimento che delimitavano la sagoma, all’interno della quale venivano disposti cloisonnés in oro che riproducevano elementari motivi vegetali. Solitamente si prediligeva la forma esalobata, ma non mancano anche sagome circolari e quadrilobe a stella. Presumibilmente appartengono ad altri frontali più antichi della stessa chiesa, poi trasferiti in questo paliotto. Oltre a queste placchette, si trovano nel fregio, medaglioni a stella di smalto traslucido, due dei quali sono stati staccati e oggi conservati nella bacheca posta al centro della Camera del Tesoro. Per un loro studio più approfondito si rimanda alla scheda successiva. Oggetto di studi, sono state anche le aquile in smalto e lamina d’argento, sempre poste sulla zona superiore. Il piumaggio sul collo è ottenuto a colpi di bulino, mentre sul corpo da una granulazione su sbalzo. Ali e coda sono costituite da incassi per smalti sagomati; le alti pareti, costituite da un unico alveolo d’argento, contengono una parte vitrea di grosso spessore. Sono circondate da sette piccoli castoni, tre addossati al bordo esterno di ciascuna delle ali e un settimo sotto la coda. Il castone più grande si trova sul petto, e probabilmente in origine includeva pietre di colore azzurro, che già nel 1603 risultano per lo più cadute, e quindi furono successivamente interpolate. La disposizione originaria non era questa; da una vecchia foto si nota che un rosone molto deteriorato, occupava lo spazio ora riempito dall’aquila. Lipinsky, anche in questo caso, propone un’ascendenza sveva, e la provenienza dal sarcofago di Costanza d’Aragona. Nel Corredo funerario di Costanza, in realtà, non si trova alcuna insegna sveva. Forse per entrambi i casi si può parlare di un’originaria destinazione agli arredi di parata delle due Cattedrali con una funzione araldica, per indicarne il patrocinio regio (cfr. idem, pp. 113-123). Fino all’età aragonese comparivano nelle vesti liturgiche delle cattedrali siciliane le insegne reali. Il tema delle aquile ebbe si nella cultura federiciana particolare prevalenza, non solo come oggetto araldico, ma anche come simbolo di forza e potenza, ma non si può nemmeno trascurare la genericità di questa insegna di potere. E’ problematica la datazione, perché se si osserva con attenzione la tecnica di decorazione delle ali e della coda, si potrebbe parlare di una sorta di incunabolo dello smalto traslucido delle placchette in émail de plique dello stesso paliotto. La decorazione ha però una consistenza meno nitida rispetto al brillante smalto verde delle placchette. Può costituire, quindi, una forma primitiva di traslucido, ancora in via di perfezionamento. Il centro di produzione fu probabilmente il laboratorio orafo reale palermitano, notiamo come "la corona delle aquile, costituita da un cestello a sei petali forati sia in tutto analoga ai castoni per perline adoperati nel laboratorio reale, e rilevabili, fra l’altro, nella stessa corona di Costanza "(cfr. ibidem). Anche l’uso di una campionatura a granulazione per rendere i corpi degli animali compare in uno degli anelli perduti di Costanza, nel "gioiello" di Costanza e molte terminazioni del reliquiario della Sacra Spine di Monreale (cfr. C. Guastella, Tre serie di…, in Federico e la Sicilia…, 1995, pp. 123-133).

Bibliografia : Archivio di stato di Palermo, Conservatoria di Registro, vol.1330, f. 7V, vol.1330, f. 9r, vol. 1328, f. 750; A. Mongitore, ms. sec. XVIII, presso la BCP, Qq E4, f. 625; L. Garofalo, 1835; J. A. De Ciocchis, 1836; S. Di Bartolo , 1903; L. Biagi , 1927-28; E. Steingraber, 1956; A. Lipinsky, 1961; J. Deér 1966; M. Accascina, 1974 (ed. 1976); C. Guastella, 1995.

|

Il

fregio superiore è impreziosito da numerosissime perline, smalti traslucidi,

pietre incastonate e una madonna in lamina

d’oro, posta al centro.

Il

fregio superiore è impreziosito da numerosissime perline, smalti traslucidi,

pietre incastonate e una madonna in lamina

d’oro, posta al centro. del paliotto, due aquile recanti le

insegne della Cattedrale, attorniate da placchette in smalto traslucido.

del paliotto, due aquile recanti le

insegne della Cattedrale, attorniate da placchette in smalto traslucido.